https://blogs.mediapart.fr/paulinep/blog/070618/la-medecine-sms-selon-macronbuzyn-si-vous-souffrez-tapez-1

« D'ici 2022, je souhaite porter la chirurgie ambulatoire à 70% »

annonçait Agnès Buzyn en octobre. Une déclaration accueillie à bras

ouverts par Le Figaro, qui va même plus loin au moment d’encenser le

« chatbot », un algorithme programmé pour envoyer des messages

post-opératoires aux patients, symptôme de l’invasion néolibérale dans

tous les champs de nos vies, y compris les plus intimes.

« D'ici 2022, je souhaite porter la médecine ambulatoire à 55% et la chirurgie ambulatoire à 70% » déclarait

Agnès Buzyn en octobre dernier. Des propos réaffirmés en février à

Eaubonne, qu’elle promeut en grande pompe en conférence et qu’elle

martèle sur Twitter en les accompagnant d’un hashtag « MieuxSoigner ».

Ni une ni deux,

Le Figaro s’est fait la remorque des réformes

santé du gouvernement, notamment dans un article daté du 9 avril et

intitulé « Hôpitaux : le gouvernement veut accélérer le "virage

ambulatoire" ». Où l’on peut lire dès l’introduction :

« Entrer à l'hôpital le matin, être opéré, sortir le soir… et

recevoir le lendemain le SMS d'un robot - on dit « chatbot » - qui prend

des nouvelles ! Cette séquence n'a rien à voir avec de la

science-fiction mais est désormais une réalité pour les patients de

l'AP-HP, qui s'est équipée d'un algorithme conçu par la société

Calmedica, déjà utilisé par une centaine d'hôpitaux publics et privés en

France. Loin d'y voir une forme de déshumanisation, patients et

soignants sont au contraire unanimes sur les bienfaits de ce service. »

« Unanimes sur les bienfaits de ce service » ?! Si c’est une

plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Sinon, c’est une honte !

Car c’est une nouvelle fois au mépris de ce qu’endurent patients et

travailleurs – et en leur nom – que viennent pérorer ministres et

certains journalistes.

Une intrusion robotique dans l’intimité

Si de nombreux témoignages glaçants concernant l’hôpital et son état

de crise ont vu le jour, je voudrais donner le mien sur ce sujet précis.

Il y a quelques mois, je subissais une opération gynécologique visant à

retirer des lésions pré-cancéreuses du col de l’utérus. La conisation

est une opération que subissent de nombreuses femmes et qui est prévue

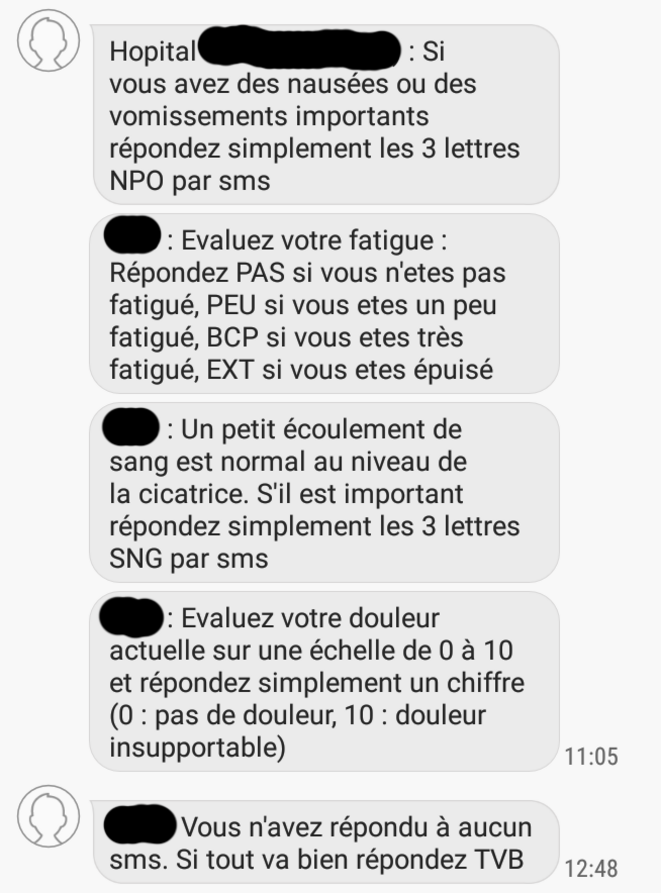

en ambulatoire. Voici les messages – dont

Le Figaro parle comme d’un progrès – que j’ai reçus trois jours (trois !) après cette chirurgie ambulatoire, dont je chanterai les

« bienfaits » ensuite :

Déshumanisation était pourtant bien le mot ! Recevoir ces messages

trois jours après une telle opération, ça a été en tant que femme et

patiente, extrêmement douloureux et humiliant. Aucune réponse n’était

possible. Un choc entre sidération, tristesse et colère. Une intrusion

robotique dans l’intimité, un crachat en pleine figure. Ces messages, je

sais que bien d’autres femmes les ont reçus et que d’autres

continueront d’en recevoir. D’où ce témoignage, comme un encouragement

collectif à témoigner. Car comme le précise l’auteure de l’article

rompue aux louanges de technologies orweliennes, des centaines

d’hôpitaux se sont équipés de cet algorithme. La start-up Calmedica,

convertie en relais des politiques de « dégraissage » du public, a

développé cet outil en

« remportant un appel d'offres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) »[1].

Chaque jour un peu plus, on se demande « jusqu’où ira-t-on ? » Jusqu’où

rogneront-ils dans la décence et le bien-être des personnes au nom de

la réduction des dépenses et du management ? Si malaise, devrons-nous

bientôt envoyer MAL par SMS ? Si infarctus, FIN ?

Robotiser des actions médicales qui étaient auparavant prises en

charge par des gens en chair et en os : pour sûr, quel progrès ! Car

pourquoi de tels messages sont une violence ? Parce qu’ils bâillonnent

des échanges humains pourtant indispensables quand on est confronté à la

maladie. Des échanges qui ne rentrent pas dans leurs logiciels

comptables, mais qui rendent nos vies un peu moins pénibles et qui

garantissent un meilleur suivi. Parce qu’on est sommé de répondre en

trois lettres, mais qu’une maladie gynécologique, pour une femme,

nécessite généralement davantage que trois lettres par SMS ! En ce sens,

c’est une double violence, liée d’abord au tabou qui règne encore sur

certaines pathologies sexuelles qu’elles sont les seules à subir, et au

mépris avec lequel ces start-ups prévoient de les accompagner dans les

soins. De plus, ce principe d’auto-évaluation rend le patient

responsable de diagnostics qu’il est pourtant incapable de poser à

défaut d’avoir une formation médicale adéquate. Un principe qui est en

outre une porte ouverte à l’auto-censure : on se dit que même si on a

mal, ça ne mérite pas de déranger ou d’appeler le personnel médical et

que si un tel système est en place, c’est que l’on ne risque finalement

pas notre vie… Ne pas oser solliciter les soignants : c’est déjà ce que

se disent beaucoup de patients à l’hôpital,

a fortiori quand ils ont conscience que les personnels sont débordés.

L’ambulatoire, un « plus » pour patients et personnels ?

Par ailleurs, la ministre de la santé n’a de cesse de claironner que la chirurgie ambulatoire est un

« plus pour les patients, les praticiens et les établissements » : permettons-lui

également de douter et faisons-la ravaler ces propos et insultes :

soutenons et luttons aux côtés des personnels de santé partout en grève !

Car « l’ambulatoire » a des conséquences très concrètes en terme

d’organisation du travail pour les salariés et de prise en charge des

malades. A l’hôpital, nous étions « à la chaîne ». Une blouse, des

chaussons, une culotte. C’est là. Vous sortez après la cabine, et vous

allez vous asseoir. Une jeune fille est juste derrière. Elle n’a pas

l’air très bien non plus. De toute façon, on ne comprend rien car

personne ne nous a rien expliqué. Parce que tout le monde court et que

personne n’a le temps. Nom, numéro de sécu, dossier. La chaise roulante

et enfin, la table d’opération.

Au réveil, on m’amène dans une chambre. Une petite boîte où je m’installe sur un lit.

« Il faut uriner » me

dit-on. C’est par là. Je viens tout juste de me réveiller, les jambes

chancellent, brouillard. Personne pour m’accompagner, je me déplace au

hasard. On m’apporte un café et une tartine. Une amie qui travaille à

l’hôpital m’a dit que c’était complètement irresponsable d’apporter un

café à quelqu’un qui sort tout juste d’une anesthésie générale. Peu

importe. L’infirmière n’était peut-être même pas au courant. Vingt

minutes dans cette petite salle et dehors, il faut la libérer fissa pour

le patient suivant. C’est ça l’ambulatoire. C’est ça, sauf que la tête

tourne. Mais tant pis. Tu n’es pas au bord du gouffre, c’est donc que ça

doit pouvoir tenir. J’ai été mise en salle d’attente. Assise. J’y suis

restée plus de deux heures. Deux heures assise sans que personne ne soit

venu me demander ce que je pouvais bien faire encore là, la tête

droguée et incapable d’entreprendre quoi que ce soit. Un malentendu avec

la salle d’attente principale où m’attendait mon copain, à qui on n’a

rien expliqué non plus. Parce que l’ambulatoire, c’est ça. Ça va

tellement vite qu’il est impossible de coordonner les lieux, les

espaces, et encore moins les personnels et les personnes.

Si l’ambulatoire est un « virage », il est donc un virage « en

arrière toute » comme en témoignent de nombreux personnels. Augmenter le

taux d’ambulatoire, comme le souhaite la ministre, signifie

nécessairement élargir l’éventail et assouplir les critères des patients

qui y seront soumis, alors qu’on sait déjà que cette pratique a pour

conséquence une détérioration des conditions du suivi pré et post

opératoire, pour les patients, comme pour les soignants. Couplée à

l’asphyxie générale de l’hôpital public et aux baisses de

moyens/personnels à marche forcée, cette démarche est effrayante.

Ce témoignage, ce n’est pas que le mien. La souffrance des patients

est dite quotidiennement, par eux-mêmes, mais également par les

personnels qui disent la nôtre en plus de la leur, qui n’en peuvent

plus, qui asphyxient et se rendent compte qu’ils ne peuvent plus exercer

dignement leur métier. Ces méthodes les impactent évidemment au premier

chef : eux, c’est tous les jours qu’ils les voient, les subissent et

les infligent malgré eux. De nombreux reportages l’ont tragiquement

montré : se rendre compte qu’on fait du mal, même si on ne l’a pas

voulu. Parce que ça presse, et qu’on ne peut pas faire autrement. S’en

rendre compte tous les jours un peu plus. En discuter avec les

collègues. Et réaliser encore un peu plus. Jusqu’à ce que ce ne soit

plus possible. Jusqu’à ce que ça craque. Et ensuite ? La suite, on la

connaît bien, des journalistes sérieux l’ont montrée : mal être au

travail, honte, burn-out, suicides. Des personnels l’ont dénoncée et se

mobilisent tous les jours. Des familles entières l’ont subies dans leur

chair.

Normaliser la souffrance à tous les étages

Partout, les « visions » managériales du gouvernement Macron

méprisent le sens même du service public et excluent du travail le

moindre temps qu’il ne jugent pas « utile » ou « rentable ». Ces

logiques nous forcent à nous accoutumer à la froideur et au cynisme de

tous les procédés développés pour les servir. C’est non ! Et qu’il soit

permis de douter, au grand dam des certitudes du

Figaro, que les

travailleuses et les travailleurs de la santé estiment, tant pour

eux-mêmes et leurs conditions de travail que pour les patients, que ces

messages post-opératoires soient un

« bienfait ». Pour sûr, cette

pratique les aura déchargés d’une tâche, mais toujours au prix d’une

régression : les infirmier.e.s ont ainsi gagné quelques minutes dans un

agenda surmené, un marathon journalier qui ne cesse d’empirer ; la

qualité des soins a quant à elle fait un nouveau pas en arrière. Voilà

le désert que reflètent et promettent les « visions » gouvernementales

sur la santé.

Un gouvernement qui persiste à détruire nos services publics. Le

résultat ? Normaliser la souffrance à tous les étages, contraindre à

endosser toujours plus. En fin de compte, nous perdons chaque jour

conscience des droits que nous avons. Des raisonnements du type : « bon…

c’est vrai que ça, ça n’est peut-être pas forcément utile » nous

conduisent à rogner sur tout un tas de choses, chaque jour un peu plus.

Nous nivelons par le bas au lieu de penser par le haut aux véritables

émancipations que pourraient nous procurer ces sociétés dites

« développées » et aux moyens pour les mettre en œuvre. On nous force à

nous habituer au « toujours moins », aux traitements différenciés,

socialement discriminants et, en définitive, au « toujours pire ». Pour

quoi faire ? Pour que quand viennent les catastrophes, dont beaucoup

sont déjà là, nous regardions leurs organisateurs se regarder entre eux

les yeux mouillés en disant : « je l’avais pas vu venir » ?

Alors merci et courage à toutes les travailleuses et tous les

travailleurs de la santé – comme à tous les autres – partout en lutte,

en grève, et souvent face au silence de leurs directions et des médias.

Merci de vous battre comme vous le faites partout, pour nous, chaque

jour. Colère toute partagée, solidarité sans borne, espoir sans faille

qu’on les mette enfin à terre.

Pauline P.

[1] Selon l’article

« La start-up Calmedica équipe l'AP-HP d'un outil de suivi à domicile des patients » du site TICsante.com. L’auteur, béat devant ce qu’il considère être une innovation, porte aux nues

« l’efficacité » de ce robot conversationnel. L’article note que la start-up,

« fondée

en 2013 par Corinne Segalen et Alexis Hernot, diplômé de l'école

Polytechnique et de l'Institut européen d'administration des affaires

(Insead), équipe déjà plusieurs établissements de santé comme le CHU de

Rennes, le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph (GHPSJ), le CH d'Agen

et la polyclinique de Gentilly à Nancy (groupe Elsan). »

Gare de Loudéac

Gare de Loudéac