L’exploitation des pâtres, la forêt cachée par l’arbre à clichés

- Publication le

Propos retranscrits d’une interview avec Damien et Charlotte, militants du syndicat des Gardiens de troupeaux CGT de l’Ariège

Révolutionnaires : Pouvez-vous nous parler de votre métier, dont la réalité est assez méconnue, et nous décrire vos conditions de travail ?

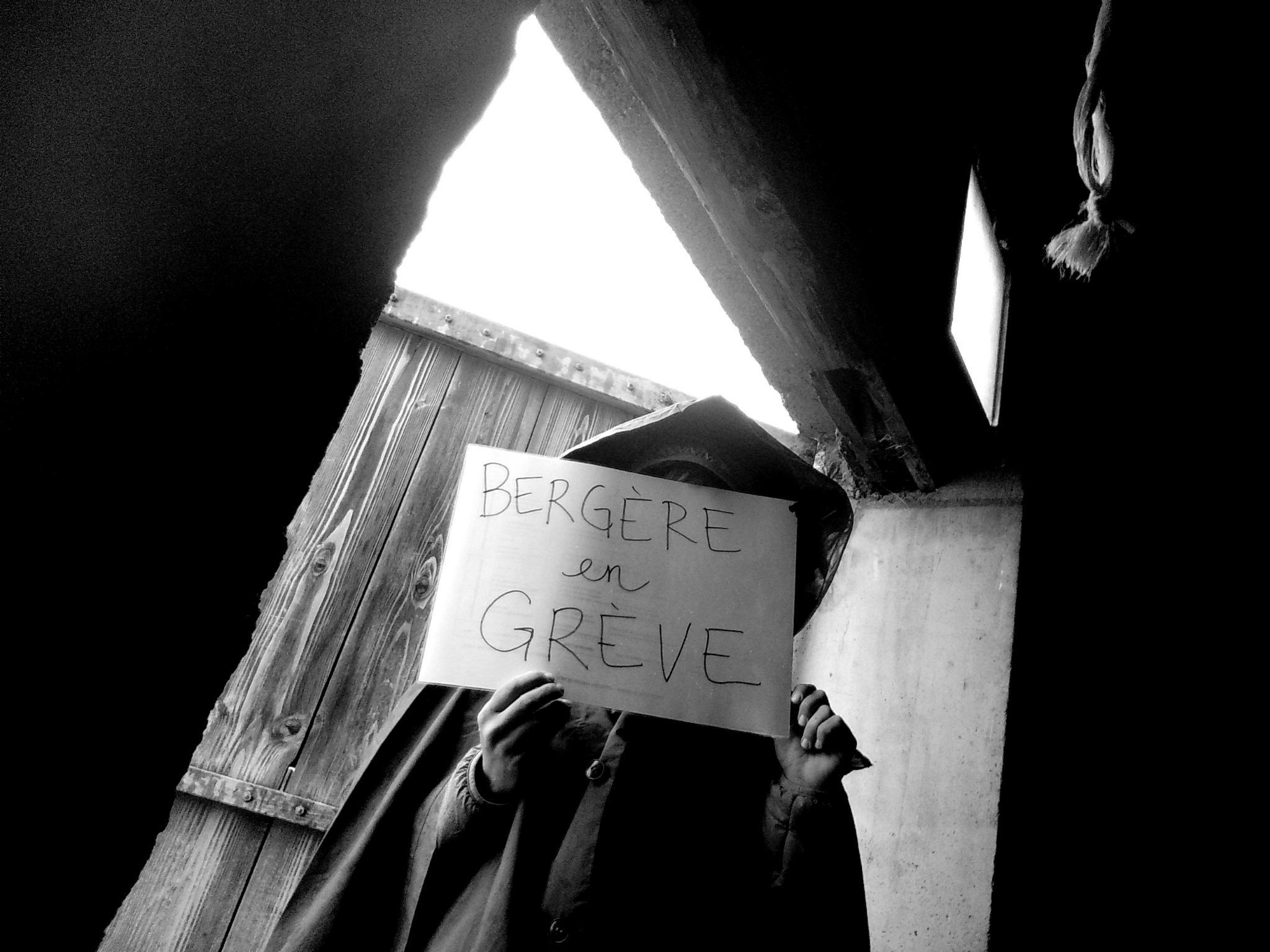

Damien, Charlotte : Derrière l’image bucolique que l’on a des bergers, l’exploitation capitaliste est rude.

Le travail est dur physiquement, pendant la saison on ne compte pas les heures. On a un contrat à 42 heures1 officiellement, mais, en réalité, on est plus entre 60 et 80 heures par semaine (suivant si double poste ou pas). Sachant qu’on peut bien sûr être amenés à intervenir de nuit.

De plus, les conditions d’hébergement sont généralement très mauvaises, surtout en hiver : on nous met dans des bungalows délabrés, sans chauffage.

Juridiquement, notre employeur est responsable de nos conditions d’hébergement. Mais ce sont souvent les mairies qui sont propriétaires des cabanes. Employeurs et mairies se renvoient la balle pour contourner leurs responsabilités. À savoir que c’est le Code rural qui encadre les conditions d’hébergement des travailleurs saisonniers, et que les exigences qu’il fixe sont déjà au ras des pâquerettes. Il faut ajouter qu’assurer la protection du troupeau dans un contexte de prédation nous oblige à toujours dormir auprès de celui-ci, tout en changeant régulièrement de quartier : il faut donc plusieurs cabanes sur une même estive. Lorsque les abris fixes ne sont pas disponibles, nous dormons dans des abris héliportés de 4 m2.

Il y a aussi l’encadrement juridique de notre profession qui est insuffisant et très disparate : les accords collectifs qui existent dans certains départements n’existent pas partout, et leur contenu est très variable. Comme tous les travailleurs saisonniers, nos contrats sont toujours précaires : il s’agit le plus souvent de CDD saisonniers (pas de prime de précarité), mais on peut aussi parler des contrats (TESA) : trois clics avec la MSA (Mutuelle sociale agricole) suffisent pour sortir un contrat. Dans les deux cas, nos employeurs sont très majoritairement exonérés de cotisations sociales. C’est pour cela qu’un de nos axes de lutte est l’inscription d’un avenant dans la convention collective nationale qui garantirait de bonnes conditions de travail et de rémunération pour toutes et tous.

Qu’est-ce que l’élevage de montagne aujourd’hui ? Quel est votre rapport avec les éleveurs ?

C’est un secteur énormément subventionné, on a plus l’impression que c’est pour l’image que cela renvoie que réellement pour la production derrière, mais les sommes qui sont mises par l’État ou l’Union européenne ne se répercutent pas sur les salaires des gardiens de troupeaux.

En fait, il y a toujours ce mythe enjolivé de la paysannerie française gardienne du patrimoine et des paysages. En France, les paysans sont devenus des agriculteurs. Qu’ils soient petits ou grands : ils sont avant tout exploitants agricoles. C’est important pour nous de revenir à une lecture matérialiste des rapports de production, sans quoi il nous est impossible de prendre conscience de notre exploitation et de nous situer correctement dans les rapports de classe. C’est un piège pour nous et pour nos collègues de penser qu’un groupe abstrait, celui des « paysans » engloberait joyeusement salariés et petits exploitants. Matériellement, un employeur – qu’il soit petit ou grand, vertueux ou fanatique du productivisme – perd quelque chose dans ce que l’on gagne en tant que salariés. L’exemple le plus frappant est celui des cotisations sociales : qui, au sein du patronat agricole, réclame leur paiement ? Il faut sortir d’une approche morale pour revenir à une lecture matérialiste, qui nous permette d’être lucides sur les rapports d’exploitation qui nous lient à nos employeurs, quels qu’ils soient.

La FNSEA négocie le rabaissement des conditions de travail et les normes environnementales, sous couvert de lutte pour l’existence des paysans, ou contre le libre-échange. Alors que déjà, de base, les salariés agricoles n’étaient pas beaucoup protégés, c’est de pire en pire. Les syndicats agricoles utilisent l’intérêt politique et médiatique autour de la souffrance des agriculteurs pour faciliter l’exploitation de leurs salariés, dont on ne parle jamais. Ajoutons que l’enjeu d’image est particulièrement fort pour eux en cette période d’élections en chambre d’agriculture.

Même la Confédération paysanne, qui pourtant porte des valeurs de gauche, se concentre – et c’est bien logique si on en revient à une grille de lecture matérialiste – sur la protection des intérêts propres de ses petits exploitants. Quand on essaie de négocier des augmentations de salaire, c’est le côté patronal qui prime, qu’on soit progressiste ou réac. Petits ou grand patrons de l’agriculture exploitent inéluctablement leurs salariés. Encore une fois, ce n’est pas un jugement moral mais un fait, nous, on a une lecture de classe de l’économie et on ne s’en cache pas.

Objectivement les petits agriculteurs n’ont pas grand intérêt à défendre le système en place, mais, d’ici à ce qu’ils se joignent aux travailleurs agricoles et surtout soutiennent leurs revendications, la marche est haute, vu que ça implique de s’attaquer à leurs petits profits.

Quels sont les objectifs de votre lutte ?

On ne nie pas qu’il y a une détresse agricole ; mais on ne peut pas en rester là pour trouver des solutions. Notre axe est de défendre nos conditions de travail et, plus largement, de faire entendre une autre voix dans les questions agricoles, une voix ouvrière avec notre point de vue de classe, que les syndicats d’exploitants agricoles masquent.

On a cherché à regrouper d’abord les gardiens de troupeaux. Le SGT est relativement récent, mais on a pas mal grossi en peu de temps. On compte aujourd’hui une grosse centaine d’adhérents sur toute la France (pour peut-être 1 500 gardiennes et gardiens de troupeaux, on a du mal à avoir les chiffres) et quatre SGT différents : Ariège, Alpes du Nord, Alpes du Sud et Cévennes.

Le choix de la CGT repose sur deux constats. Le premier est pragmatique : on s’est tournés vers une organisation syndicale représentative dans le secteur agricole, c’est ce qui nous permet de siéger en commission paritaire pour négocier nos conventions collectives. Cela nous ouvre aussi la porte d’autres instances, pas forcément décisives, mais qui nous permettent de montrer qu’on est là. La Fnaf (Fédération nationale agro-alimentaire et forestière de la CGT) nous accompagne d’abord dans les négociations territoriales et nationales des avenants « gardiens de troupeaux » aux conventions collectives. Les SGT ont établi un cadre revendicatif commun pour améliorer les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des gardiens de troupeaux sur tous les massifs.

Aujourd’hui, nous souhaitons également travailler à la convergence des luttes dans les secteurs agricoles en élargissant nos perspectives à tous les ouvriers et saisonniers du secteur. La Fnaf a un rôle important à jouer là-dedans, mais les UD et UL locales également.

Le deuxième est politique : on a fait le choix d’une organisation syndicale combative qui ne considère pas le dialogue social comme une fin en soi, mais qui revendique son héritage marxiste et soutien statutairement le rôle historique du mouvement ouvrier.

Nous menons aussi des actions de notre section pour rendre visible la lutte et faire pression sur le patronat agricole. Quelques objectifs que nous nous donnons :

- Apparaître dans les kermesses patronales locales, se confronter aux éleveurs et rencontrer les pâtres dans les territoires : foires et salons agricoles.

- Exister dans le paysage local en organisant des rassemblements, des conférences et des cafés prolos pour imposer nos thématiques et notre discours.

- Élever d’un cran la défense des travailleurs en utilisant de manière systématique et stratégique le recours aux prud’hommes. Avoir une attitude plus offensive.

- Solliciter les médias et les organisations politiques à toutes les échelles et les confronter à leurs ignorances et contradictions sur le monde du travail en agriculture.

1 Pour la garde en montagne et suivant les conventions collectives. Dans certains départements, les contrats vont jusqu’à 44 heures. Mais certains collègues signent tout de même des contrats à 35 heures…