Le mois dernier, plusieurs milliers d’étudiants en médecine ont manifesté contre le projet de loi visant à « réguler l’installation » des nouveaux médecins généralistes. Une mesure défendue par le gouvernement au nom de la lutte contre les déserts médicaux, mais bien incapable de compenser des décennies de politiques d’austérité.

Un accès à la médecine de ville dégradé

Selon la Drees dans un rapport de 2024, près de six millions de Français n’ont pas de médecin traitant. Parmi eux, près de 600 000 sont atteints d’affections de longue durée (ALD)1. Dans diverses régions, les délais d’attente sur Doctolib s’allongent parfois à plus de 80 jours pour certaines spécialités. Des patients doivent parfois parcourir des dizaines de kilomètres pour consulter un médecin.

Et pendant que l’accès aux soins recule pour les plus démunis, les besoins, eux, explosent : la population est passée de 50 à 68 millions d’habitants depuis 1971, avec un vieillissement marqué : les plus de 75 ans ont été multipliés par 2,5, et les plus de 60 ans ont doublé.

Cette « pénurie » résulte des restrictions longtemps imposées à la formation d’étudiants en médecine au nom de diverses lubies de médecins libéraux et surtout pour réduire les dépenses de santé en limitant l’accès aux médecins.

Le numerus clausus, seul coupable ?

Comme l’assument ouvertement des « conseillers techniques » dès la fin des années 1970, trop de médecins serait synonyme de trop de dépenses. Le gouvernement décide alors de limiter l’accès à la profession.

En 1976, la ministre de la Santé, Simone Veil, affirme qu’il y aura « bientôt trop de médecins en France ». Un numerus clausus, fixé quelques années auparavant, est abaissé drastiquement. Entre 1977 et 1993, il passe de 8 500 à 3 500 places par an, soit une chute de près de 60 %. En 1993, la France forme deux fois moins de médecins qu’en 1971, alors même que les besoins augmentent. Il faudra attendre 2018 pour que le numerus clausus retrouve son niveau initial, avec 8 000 étudiants admis… mais avec 50 ans de retard. Entre-temps, des médecins formés à l’étranger assument une partie des tâches délaissées, pour un salaire moindre.

Dans les années 1990 et 2000, des signaux d’alerte sont visibles. Rapports parlementaires, études démographiques, articles de presse : tous annoncent un futur déficit massif de généralistes et de spécialistes, particulièrement en zones rurales. Pourtant, rien n’est fait. C’est seulement en 2021 que le gouvernement met fin au numerus clausus, remplacé par le numerus apertus, défini par les capacités d’accueil des universités et non seulement en fonction des intérêts corporatistes défendu par des syndicats de médecins. Mais là encore, les effets seront forcément lents : il faut dix ans de formation pour être médecin.

À qui la faute ?

Mais alors, si tout le monde l’a vu venir, et que tout le monde le disait, qui est responsable du massacre ? Les syndicats de médecins qui ont soutenu ce numerus clausus et si on regarde l’histoire… à priori tout le monde politique ! Car, de droite comme de gauche, tous les gouvernements y ont contribué.

À partir de 1977, Simone Veil, alors ministre de la Santé sous l’étiquette UDF, procède à une réduction drastique du numerus clausus, limitant fortement le nombre d’étudiants admis en deuxième année de médecine. En 1989, Claude Évin, ministre de la Santé socialiste, introduit une régulation des installations des médecins. En 1993, sous le gouvernement d’Édouard Balladur (RPR), le numerus clausus atteint son niveau historiquement le plus bas. En 2007, Xavier Bertrand (UMP) met en place les Agences régionales de santé (ARS), mais aucune régulation effective n’est imposée sur le terrain pour corriger les déséquilibres d’accès aux soins. Enfin, en 2015, Marisol Touraine (PS) annonce un plan contre les déserts médicaux, qui ne sera finalement jamais mis en œuvre…

Un système qui sert la manne des profits…

Le manque de médecins de ville est encouragé par le fonctionnement même de la médecine libérale. Les médecins, souvent installés en cabinet, sont rémunérés à l’acte selon une grille fixée par la Sécurité sociale. Chaque consultation, chaque geste médical est codifié, tarifé, puis partiellement remboursé par l’Assurance maladie, grâce à la convention médicale signée entre les syndicats de médecins et l’État. Autrement dit : plus les actes sont nombreux, plus les revenus augmentent.

Cette logique s’inscrit à l’opposé d’un accompagnement médical humain : discuter avec un patient, faire de la prévention ou prendre le temps d’un suivi global est peu valorisé, voire pas du tout rémunéré. Le modèle favorise les gestes facturables et les consultations rapides.

La convention médicale garantit un revenu relativement stable aux médecins. Mais elle ne leur impose pas d’obligation : liberté d’installation totale, pas d’astreinte territoriale, pas d’obligation de continuité des soins. Ce sont donc des professionnels financés massivement par des fonds publics… mais libres de s’installer n’importe où, sans prendre en compte l’accès aux soins des populations.

Cerise sur le gâteau : en 1980, Raymond Barre (alors Premier ministre) crée le secteur II, qui autorise les médecins à pratiquer des dépassements d’honoraires. Depuis, une partie des praticiens facture largement au-dessus des tarifs remboursables – jusqu’à 100 ou 150 euros la consultation chez certains spécialistes. Résultat : le manque de médecins en secteur I garantit que ceux conventionnés secteur II auront toujours des patients.

Si certains médecins profitent de ce système pour s’enrichir, au détriment des patients payant de plus en plus cher des complémentaires santé, d’autres le subissent, dans l’impossibilité de répondre aux besoins de patients toujours plus nombreux, obligés de travailler « à la chaîne ».

… à travers le trou de la Sécu

La volonté de « faire des économies » sur le système de santé est systématiquement justifiée par l’endettement de l’assurance maladie, aussi appelé le « trou de la Sécu ». Mais ce déficit est en grande partie artificiel. Depuis les années 1990, l’État a progressivement transféré à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) une partie de la dette de la Sécurité sociale.

La fameuse dette de la Sécu a été fabriquée par les exonérations de cotisations patronales, des licenciements massifs, des baisses de salaires réduisant les recettes, et par le transfert de certaines dépenses publiques – comme la construction des hôpitaux – vers la Sécurité sociale. Pour la financer, l’État emprunte… auprès de banques privées. Autrement dit, la Sécu s’endette non pas auprès de ses cotisants, mais auprès de capitalistes privés qui en tirent du fric. À la fin de l’année 2023, le montant total de la dette sociale transférée à la Cades depuis sa création en 1996 s’élevait à environ 387,7 milliards d’euros.

Ce choix politique a pour effet de graver le « trou » de la Sécu dans le marbre, présentée comme une fatalité monstrueuse. Il permet à chaque gouvernement de justifier des politiques d’austérité, des restrictions budgétaires pour les hôpitaux, et des quotas de médecins. On demande à la médecine publique de faire des économies… pendant qu’on paie des intérêts aux banques. Par exemple, en 2023, la dette auprès de la Cades restant à « amortir » s’élevait à 163,3 milliards d’euros.

Ainsi s’opère une véritable redistribution à rebours : les ressources des travailleurs, issues des cotisations sociales et des impôts, alimentent les revenus de la finance privée. En garantissant par l’impôt le remboursement des titres de dette émis par la Cades, l’État offre aux banques et aux fonds d’investissement un placement sécurisé et très rentable. Ce système, mis en place au nom de la « maîtrise des comptes publics », assure en réalité une rente stable à ceux qui détiennent déjà le capital. Entre 1996 et 2018, ce sont ainsi 61 milliards d’euros qui ont été versés en intérêts et en commissions aux créanciers.

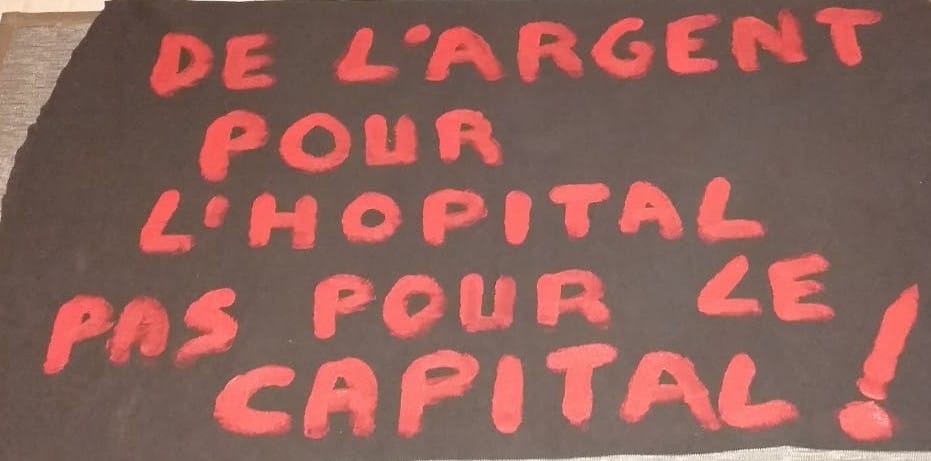

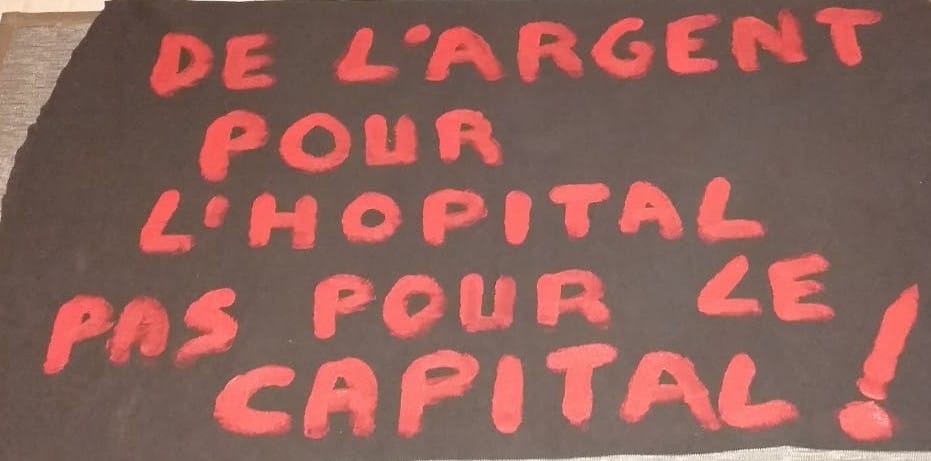

Autrement dit, pendant qu’on demande à l’hôpital de faire des économies, l’argent de la Sécu est détourné vers ceux qui vivent de la dette. Le « trou » de la Sécu, loin d’être une fatalité, devient alors un instrument politique : il justifie les politiques d’austérité, tout en assurant un revenu monstre aux capitalistes, via des milliards d’intérêts. Les travailleurs paient deux fois : d’abord en cotisations, puis en renoncements.

Bref, la « pénurie » de médecins pour les plus pauvres n’est ni une fatalité démographique, ni le fruit du hasard : c’est le résultat de politiques restrictives dans l’accès à cette profession, mais aussi le résultat de décennies de politiques d’austérité pour le système de santé comme pour le reste des services publics. Alors si, aujourd’hui, c’est à la population d’en payer le prix, c’est aussi à elle de se mobiliser aux côtés des soignants, seule solution face à un système guidé par la recherche du profit qui fait de nos corps des marchandises.

Carmen Gorku

1 Drees. (2023). Nombre de Français sans médecin traitant. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr